(English version: https://amellina.me/2013/02/26/about-myself-and-pramoedya-ananta-toer/)

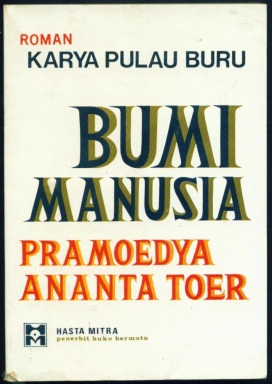

Saat itu mungkin sekitar tahun 2001. Saya masih duduk di kelas dua SMP. Saya iseng berkunjung ke perpustakaan pribadi di rumah kami, mencari-cari bahan bacaan baru setelah menyelesaikan sebuah buku. Sebuah buku yang kelihatan kuno menarik perhatian saya. Sampulnya putih memampangkan judul yang tampak ditulis dengan tangan menggunakan penggaris atau handzet (cetakan tulisan berbahan timah yang digunakan penerbit-penerbit zaman dahulu), tulisan judulnya berwarna biru bergradasi hijau dan nama penulisnya merah bergradasi jingga, berbaris rapi tanpa pretensi.

Judul buku itu tertulis, dalam huruf besar semua; “BUMI MANUSIA”

Penulisnya; “PRAMOEDYA ANANTA TOER”

Terbitan Hasta Mitra tahun 1980.

Buku itu saya keluarkan dari raknya di perpustakaan. Semenjak itu ia berpindah ke rak buku saya di kamar dan tak pernah kembali lagi. Saya mulai membaca dan tak bisa berhenti.

“Bumi Manusia” adalah buku pertama dari Tetralogi Pulau Buru, empat buku karya Pak Pram yang bercerita tentang kehidupan sosial-politik dan perjuangan Pribumi Hindia Belanda pada masa kolonial melalui tokoh utama seorang pemuda Pribumi.

“Bumi Manusia” berlatar Indonesia di akhir abad 19, yang masih disebut dengan Hindia Belanda di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Tokoh utamanya bernama Minke, putra Bupati “B.”, yang pada awal cerita masih bersekolah di H.B.S. (sekolah menengah pada zaman Belanda), sekolah berbahasa Belanda khusus untuk orang Belanda, keturunan Belanda, Eropa, atau elite Pribumi.

Buku pertama ini menceritakan awal pembentukan karakter Minke. Ia seorang keturunan ningrat Jawa (anak Bupati, posisi tertinggi yang mungkin diduduki seorang Pribumi saat itu) namun membenci kolonialisme. Ia tidak berpakaian Jawa seperti diharuskan oleh masyarakat selama ia bisa, memakai sepatu (yang dilarang secara tidak resmi untuk kaum Pribumi), tidak menyukai tata-krama sembah-menyembah Jawa, fasih berbahasa Belanda, dan mahir menulis. Kesadarannya akan etika, ilmu pengetahuan, dan arti ‘keterpelajaran’ dimulai saat ia bertemu dengan sebuah keluarga berkepala Belanda berpasangan Pribumi. Sang wanita Pribumi memberinya pengetahuan dan membawanya ke sebuah pengalaman tentang penindasan dan perlawanan terhadap kolonialisme.

Buku kedua (“Anak Semua Bangsa”), ketiga (“Jejak Langkah”), dan keempat (“Rumah Kaca”) meneruskan kisah hidup Minke, perubahan kepribadian dan penguatan karakternya, perjuangannya, pikiran dan cara pandangnya sendiri yang berbeda dengan Pribumi lain pada umumnya. Segala perubahan yang terjadi di Hindia Belanda dan dunia pada saat itu pun diceritakan. Beliau bicara mengenai perkembangan zaman, Indonesia dan dunia, sejuta pendapat dan kritik mengenai kemanusiaan, serta kehidupan sosial Pribumi yang dipenuhi sistem kasta (antar-Jawa, antar-ragam bangsa rakyat Indonesia, antara pribumi dengan Indo-Belanda dan Belanda).

Saya membaca dan menyelesaikan dengan tertegun. Betapa banyak yang saya tidak tahu tentang sejarah negeri dan baru saya pelajari dari buku ini. Betapa kaya detail yang Pak Pram ceritakan dalam “Bumi Manusia” tentang kolonialisme, yang sedikit pun tidak saya peroleh melalui pelajaran IPS dan Sejarah.

Pak Pram berbicara melalui tokoh utamanya, Minke (nama panggilan yang berasal dari seorang guru H.B.S. yang diduga hendak menghina dengan panggilan “Monkey”, tapi berhasil memelesetkannya menjadi Minke). Belakangan saya tahu, cerita tentang Minke ini didasarkan pada karakter dan kisah hidup seorang tokoh yang benar-benar ada. Tokoh tersebut adalah R.M. Tirto Adhi Soerjo, salah satu tokoh masa pergerakan pemuda melawan Hindia Belanda, juga Bapak Pers Indonesia yang mendirikan harian Pribumi berbahasa Melayu yang pertama.

Pak Pram mengisahkan cerita yang terinspirasi oleh R.M. Tirto Adhi Soerjo melalui alur, tokoh, dan contoh dengan bekal ilmu seluas daratan Indonesia dan kedalaman serupa lautannya. Hingga kini saya belum bisa membayangkan seperti apa riset yang beliau lakukan untuk menulis ‘Bumi Manusia’ atau ‘Jejak Langkah’ saja, belum untuk karya-karyanya yang lain. Bukan hanya itu, beliau bicara dengan lantang dan berani. Tidak ada konotasi atau metafora digunakan, semua dibicarakan dengan lugas.

Kelugasan dan kejujuran beliau ini adalah senjata milik Pak Pram sekaligus yang menyerangnya. Keberaniannya luar biasa. Kelugasan kata-katanya menyetrum, bahkan di luar naskah, misalnya ketika memberi pidato. Beliau keluar-masuk penjara tanpa peradilan, karya-karyanya dibakar, dan sederet pengalaman pahit lainnya beliau hadapi dengan kuat dan tetap kritis. Beliau juga melewati masa pembuangan di Pulau Buru karena pandangan politisnya yang ‘sayap-kiri’ (berbahaya pada masa Orde Baru) dan karya-karyanya yang dianggap berbahaya dilarang beredar sejak tahun 1960an hingga akhir 1990an. Namun manusia mengagumkan ini malah menghasilkan karya besarnya, Tetralogi Buru, selama masa pembuangan, diawali dengan penceritaan secara lisan kepada rekan-rekannya di penjara. Penceritaan secara lisan! Kisah dengan segala detail dan kompleksitas itu beliau ceritakan melalui mulut, karena dilarang menulis oleh pemerintah.

Adalah Pak Pram, melalui karyanya, yang membawa perubahan pada sebagian diri saya: sisi literasi dan sisi kemanusian. Pada usia saya yang ke-13 itulah, apresiasi saya terhadap sastra Indonesia lahir. Saya mulai membacai buku karya penulis Indonesia (khususnya Angkatan ’45): Chairil Anwar, Idrus, Armijn Pane. Kemudian bergerak ke yang lebih baru: Dee, Ayu Utami, Remy Sylado, Sekar Ayu Asmara. Tentunya juga Sjuman Djaya, ketika kemudian film ‘Ada Apa Dengan Cinta’ mewabah. 🙂 Saya menjadi haus dan lapar. Akan bahasa dan sastra Indonesia. Hingga saya pun memilih topik tentang minat remaja terhadap sastra Indonesia untuk karya ilmiah saya di SMP.

Beliau tak ayal menginspirasi saya untuk menjadi penulis, versi mikroskopik dirinya, tentu, belajar dari karyanya dan melatih tangan dalam mengguratkan pena atau menari di atas papan ketik. Ucapan Pak Pram mengenai perjuangan lewat menulis saya simpan baik-baik.

“(jika menulis) suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari.”

– Pramoedya Ananta Toer, Anak Semua Bangsa

Sisi kemanusiaan saya diperkenalkan pada kisah perjuangan leluhur bangsa Indonesia, mengenai kolonialisme baik berasal dari bangsa Belanda maupun dari bangsa Indonesia sendiri, mengenai perlawanan terhadap penindasan, mengenai kesetaraan, pluralisme, sekaligus kebangsa-gandaan, mengenai chauvinisme, mengenai kebebasan. Setelah belajar ilmu ekonomi dan sedikit politik, saya bisa mengkorelasikan tulisan beliau dengan teori ekonomi dan kapitalisme serta konsep kolonialisme yang lebih fundamental lagi. Saya belajar banyak sekali dari Pak Pram, baik secara sadar maupun tidak.

Hal lain yang saya pelajari dari buku-buku Pak Pram adalah tentang kebebasan dan kebebasan pers. Saya belajar bahwa tak ada kebebasan yang boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan keadlian dan kebebasan orang lain. Makna menjadi ‘orang bebas’ bukan menjadi orang yang bisa berbuat semau dirinya atau manusia tanpa tanggung jawab, tapi jadi manusia yang sadar akan tanggung jawab dan perannya namun tidak takut dan tunduk pada pribadi lain, pada aturan yang tidak etis, apalagi pada kekuasaan kolonialistis. Jika tidak berhati-hati, bisa jadi kebebasan itu jadi penjajahan itu sendiri. Dari perusahaan penerbitan dan percetakan Minke, Pak Pram menyampaikan pentingnya bukti otentik, integritas, serta rasa tanggung jawab dalam praktik pers dan berpendapat, sesuatu yang terkadang tampak terlupakan oleh pers zaman modern maupun politikus saat ini.

Beliau, bagi saya, adalah salah satu penulis terbaik Indonesia dengan karya-karya penting untuk kemanusiaan dan kemajuan. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa (di antaranya Inggris, Italia, Norwegia, Spanyol, dan Cina). Banyak penghargaan dan tak terhitung pujian yang telah beliau peroleh dari kalangan nasional dan internasional. Beliau pernah dipertimbangkan sebagai pemenang Penghargaan Nobel. Di sisi lain, banyak pula tentangan terhadapnya yang kebanyakan berasal dari kalangan penulis dan politikus nasional, khususnya tentang latar belakangnya yang dianggap pro-komunis.

Kehidupannya adalah perjuangan untuk kebebasan berbicara yang bertanggung jawab, persamaan hak dan hak asasi manusia, anti-kolonialisme dan penindasan, untuk memiliki keberanian, dan untuk mengobarkan semangat perjuangan itu sendiri. Bukan melalui koar-koar lantang, bukan melalui politik dan pretensi intelektualitas, bukan melalui kekerasan, melainkan melalui guratan pena di atas kertas. Yah, jika ada yang bisa disebut ‘kekerasan’, mungkin beliau mempromosikan kekerasan idealisme, karakter beliau yang saya kagumi.

Sayang sekali saya tak pernah berhasil menemui Pak Pram secara langsung. Mungkin juga saya akan gentar. Jika saja dulu saya berkesempatan, saya tahu beliau akan memilih dipanggil ‘Pram’ saja seperti semua orang, namun saya akan meminta maaf karena rasanya ke-Indonesia-an dalam diri saya tidak mengizinkan memanggil beliau Pram saja. 🙂 Dan mungkin akan saya tambahkan sedikit lelucon, “Mungkin boleh saya panggil ‘Tuan’?”

Sampai akhir hayatnya di tahun 2006, Pak Pram telah menulis lebih dari 50 karya; esai, roman, semi-biografi, otobiografi, pendek dan panjang. Determinasi tak pernah hilang dari jiwanya, kritik membangun dan rokok selalu tergantung di bibirnya. Beliau meninggalkan karya-karya luar biasa yang tak akan berhenti dibicarakan orang sampai generasi-generasi mendatang. Pembaca-pembaca muda untuk melanjutkan perjuangan.

(Ditulis untuk mengenang Almarhum pada hari kelahirannya, 6 Februari 1925)

Nice Nie 😀 cari bukunya Pak Pram di mana yah skrg? Jd pengen baca juga deh.

LikeLike

Thanks! Banyak kok Syn di Gramedia 😀

LikeLike

bagus kak. tulisan kakak yg lain juga bagus sekali 🙂 salam kenal. saya penggemar pram juga

LikeLike

Halo Raras, terima kasih ya! 🙂 Salam kenal juga sesama penggemar Pram. 😉

LikeLike